施密特專訪:民主政體是否注定要滅亡?

2015.08.15 00:49

華盛頓—

自第二次世界大戰結束以來,美國一直是依靠覆蓋全球的一個戰略朋友和夥伴網絡提供人力物力支援以阻遏敵手,維持國際秩序。

然而,美國陸軍戰爭學院出版社今年8月出版了一本題為《直視硬實力:評估美國主要盟友和安全合作夥伴的防務能力》的專家研究報告集。分頭撰寫各方面報告的專家們描繪了一幅令許多人感到擔憂的圖畫,讓讀者看到自冷戰結束以來,美國盟國的硬實力下降了,在許多國家更是顯著下降。

這種下降所導致的自然結果包括,在歐洲,北大西洋公約組織面對俄羅斯入侵烏克蘭而束手無策;在實現全面民主的台灣,軍費開支佔國民總產值的比例顯著下降,與此同時,堅持實行一黨獨裁統治的中國大陸軍費開支連年大幅度增長,台灣由此面臨越來越大的軍事威脅。

由十幾位專家分別執筆撰寫的《直視硬實力》一書所討論的美國關鍵盟友都是民主政體,如意大利、英國、法國、德國、日本、韓國、台灣,以及北約組織。報告指出,自冷戰結束以來,世界各地的民主政體普遍專注於提升國內社會福利開支,同時難以增加、甚至難以維持現有的軍費開支;而獨裁政體則很容易增加軍費開支,從而得以窮兵黷武,威脅其他國家(在這面的極端例子是平壤金正恩政權)。

世界各地的民主政體是否已經成了冷戰勝利的受害者?民主政體是否面臨生存危機?換句話說,按照眼下的趨勢發展,民主政體是否注定要滅亡?

從另一個方面來說,民主國家是否疏於公民教育,從而導致太多的公民不明白“自由並非可以免費得來”(Freedom is not free)的道理?

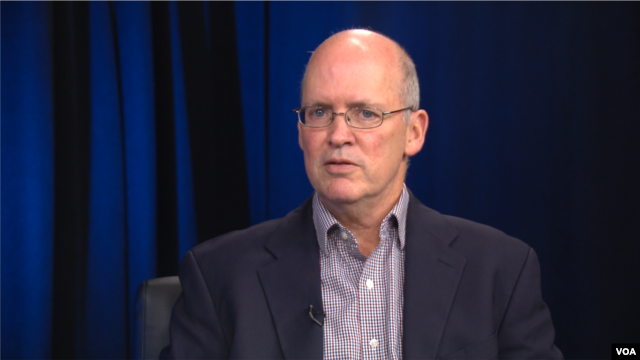

要想探尋這些問題的答案,加里·施密特博士是一個理想的人選。施密特博士是《直視硬實力》一書的編輯,多年研究國際安全問題以及美國的公民教育。他是美國企業研究所瑪里林·韋爾安全研究部主任,也是美國公民項目主任。

《直視硬實力》一書的序言和有關意大利硬實力的一章(基於大量意大利語的原始資料)是施密特博士撰寫的。

硬實力到底多有用?

問: 您編輯的書的書名是《審視硬實力》。讀您這本書,或許有讀者會說:啊呀,硬實力或許如今也硬不了哪裡去了嘛。比如說,伊斯蘭國跟美國比起來沒有多少硬實力可言,但美國這個世界上最強大的軍事大國居然對付它對付得很艱難。你怎麼看這個問題?

答:就這個問題而言,這與其說是我們跟伊斯蘭國相比到底有多少硬實力的問題,不如說是一個我們到底有多少政治意願來使用硬實力的問題。我認為,我們有足夠的硬實力來應對這個問題。但是,由於人們已經厭倦了先前的伊拉克和阿富汗戰爭,在那個地區動用硬實力的政治意願也就因而減少了。

說完這些,我還要說,美國的硬實力是有問題,這就是,我們削減防務支出,削減武裝部隊,削減程度如此之大,以至於在2012年有了一個新的防務指針,說是我們將不再擁有同時應對世界各地多個重大軍事危機的能力。

因此,我們確實有人力物力局限和如何部署人力物力的問題。我們在東亞有問題,在中東明顯有問題。現在,我們在東歐又有問題。考慮到美國現在的硬實力更為有限,而全球又有了更多的安全問題,這就讓人要問,還能在哪裡找到更多的硬實力。當然,傳統上我們是依仗我們的盟友來提供這種硬實力。

硬實力與政治意願

問:在接下來談別的問題之前,我想追問一句硬實力的問題。剛才你談到硬實力時,提到了使用硬實力的政治意願問題。我們這麼說吧。蘇聯當年一點也不缺乏使用硬實力的政治意願,但它仍然窮於應付阿富汗聖戰者,儘管那些聖戰者的硬實力比它差了很遠。

答:沒錯,是這樣。

但你要知道,我們這本書的目的之一不是簡單地描述你有多少軍事實力,而且也是提出你到底有什麼硬實力,你在規劃什麼樣的軍事能力,你在思考什麼樣的緊急情況或威脅等問題。

就蘇聯和阿富汗戰爭而言,蘇聯擁有龐大的常規軍事力量,但沒有適當的知識來運用這種力量應對反叛活動。美國在這方面的知識也不是特別好。但是,在伊拉克和阿富汗呆了幾年之後,美國已經變得相當有能力對付反叛活動了。

在討論硬實力的時候,不但要考慮如何運用硬實力,以及你剛才提到的運用硬實力的政治意願問題,而且也要知曉你要發展什麼樣的硬實力來對付什麼樣的威脅。這是真正的問題所在,因為自冷戰結束以來,我們所面臨的威脅已經大大變樣了。

問:有人說,美國和它的盟國或許成了他們自己獲得冷戰成功的受害者。自冷戰結束以來,它們都大大削減了防務預算,現在,它們難於應付俄羅斯在烏克蘭和其他地方咄咄逼人。你如何看這個問題?

答:不錯,我想,冷戰結束以來,人們一度以為,不僅是美國力量強大,而且民主政體在世界其他地方蓬勃興起,因此世界在向著一個特定的方向邁進,威權政體、集權政體所造成的問題就要消失,歷史正在走向…

問:走向歷史的終結。

答:是的,歷史的終結。

但歐洲很快就用巴爾干問題來修正了這種歷史終結論。歐洲國家軍方和美國軍方必須要考慮如何應對那種局面。然後,當然又發生了9/11襲擊,我們又要開始考慮另外一整套安全問題。

就亞洲而言,在很長一段時間裡,儘管中國的軍費開支比其他國家都多,但很多人的理論是,美國的軍力比中國先進得太多,因此不需要擔心中國軍力增長。但我覺得更重要的是,有人認為通過跟中國保持接觸的政策(這是美國也是日本的政策),隨著時間的推移,這種接觸會導致中國國內出現漸進的變革;因此,從某些方面來說,不需要對中國的軍力擴張做出反應,因為從長遠來看,中國造成的問題會減少而不是增多。

但在過去的幾年裡,人們開始認真地質疑這種跟中國保持接觸的政策是否奏效了。於是,現在人們又有些過遲地擔心中國的軍力增長。

對歐洲和亞洲的一些軍事規劃者來說,現在是一個很困難的時期,因為你很難確定威脅所在。以前面對蘇聯,你可以說,我們要做出這種規劃,我們要應對那種威脅,我們需要建立部隊,維持部隊5年,10年,20年,以應對那種問題。

如今,戰略環境一直在演變,戰略規劃人員和戰略家們現在真是不容易。

民主政體是否注定要滅亡

問:我想問一個台灣的問題。在您編輯的書裡,我們看到這樣的一段話:“隨著台灣在1990年代中期過渡到完全的民主,台北開始發現難以維持先前的防務開支水平。就像很多民主社會一樣,各種各樣的利益集團的影響力隨著時間的推移而不斷增長。”顯然,我們在這裡看到的是一種全球性趨勢——民主政體不能輕易地增加甚至維持防務開支,但像俄羅斯和中國這樣的專制政府卻能輕易地做到這一點。民主政體是否注定要滅亡?

答:不能這麼說。但民主政體確實面臨特殊的問題。

我認為一個關鍵問題是威脅的程度。比如說,對民主政體來說,應對蘇聯這樣的國家要容易得多,因為它非常明顯地是威脅,一個特定的民主政體內的政治家便可以容易地申說這種威脅需要應對。但在面臨不像蘇聯那種程度的威脅的時候,情況就更為複雜。

而且,你也是在應對一個跟你有貿易往來的國家。比如說,台灣工商業界大都參與跟中國的貿易,於是,這裡又有了相互競爭的利益。再者,就民主國家和美國盟國而言,它們還有一個問題。台灣,日本,德國,它們的人口都在老化。它們用於照顧老年人的國內開支大大增加,它們的政府開支受到壓力,於是用於防務開始的資金就少了。

假如你是這些國家的政治家,我想你會覺得事情難辦。但在另一方面,你也看到了有的國家做出了應對。例如,日本的防務開支增加了。波蘭,巴爾幹國家的防務開支增加了。就德國而言,防務開支沒有增加,但至少也沒有削減。

隨著威脅程度的增加,你會看到民主國家慢慢地(或許是太慢地)作出調適,努力解決應對它們面臨威脅而人力物力不足的問題。

問:在你編輯的書中,還有一段話:“日本防衛省認識到,中國的防務支出從2003年到2012年增長了350%,而日本的開支卻有輕微的下降。”中國如今不但讓日本擔心,而且也讓美國擔心。很多觀察家認為,美國提出戰略重心向亞洲再平衡,但沒有名副其實的人力物力配套,因此,向亞洲再平衡將會淪為空洞的口號。你怎麼看這個問題?

答:現在有一個問題,這就是奧巴馬總統提出的戰略重點轉向亞洲。

我可以給你具體的例子。他要謀劃的一件事情就是將更大的海軍力量部署到亞太地區,也就是說,美國海軍軍力不再是像以前那樣把50%部署在大西洋,另外50%部署在太平洋,而是60%在太平洋,40%在大西洋和地中海。但現在的問題是,美國海軍大大縮小之後,把其中的60%部署在太平洋算不得什麼力量增加。在這方面,人們就有理由擔心,至少就軍事而言,戰略重心轉移亞洲缺乏實質。

但我覺得,從一個積極方面來看,比如說,你看最近共和黨總統候選人競爭者的辯論,這是一個經常被提起的話題。他們也注意到戰略重心向亞洲轉移沒有相應的人力物力配套。因此,有些人預期美國政界會意識到需要做更多的事情加強防務,以確保我們所作出的那些戰略重心轉移以及加強保衛盟國的承諾會得到人力物力支援。我認為這將是這輪美國總統選舉的話題。兩、三年前,以及上一次總統選舉的時候,這種話題你是聽不大到的。

所以,現在的情況是有好消息,也有壞消息。

軟實力與硬實力

問:讓我們回到這次採訪開始前我們簡短提到的一個話題,這就是,在你們寫這本書的時候,來自非洲和中東的難民大批湧入歐洲,還有烏克蘭危機,這些考驗美國及其盟國的意志和力量的危機當時還沒有出現。在審視這些問題的時候,你覺得硬實力在哪些方面能有幫助,在哪些方面無能為力?

答:當初寫這本書的時候,有很多有關軟實力有用的討論,還有很多討論說的是軟實力的無效。我們寫這本的書的一個目的是要更深入地討論我們的硬實力能力究竟是什麼。事實是,硬實力和軟實力需要配套。

一個具體的例子是,烏克蘭危機之所以發生,是因為歐洲聯盟和烏克蘭決定達成協議,取消雙方之間的貿易壁壘。跟歐盟建立這種更緊密的聯繫是基於軟實力。先前歐盟擴大到東歐其他國家的時候,是跟北大西洋公約組織的擴大同步的。

北約是硬實力的聯盟。在接納新的成員,如波蘭,波羅的海國家,還有羅馬尼亞的時候,歐盟和北約是同步合作的,它們一道把那些國家引入自由國家聯盟。但接納烏克蘭的時候沒有硬實力配套。結果大家都猜到了,俄羅斯動用它的硬實力利用了這一點。

於是,我們就得到了軟實力的有效性的教訓,這就是,硬實力和軟實力需要相互配合。你要是想把烏克蘭引入歐盟框架之中,就必須明白莫斯科會造成一些安全問題,你最好要事先準備好應對那種局面。但我們沒有這樣的準備。於是就有了今天的問題。

說完了這些,我覺得現在確實是有問題。整個歐洲軍力縮減,防務預算削減,這看來是導致歐洲國家現在不願意對俄羅斯造成的問題作出足夠應對的原因。雖然你看到很多人大談需要做一些事情來讓波羅的海國家和波蘭等盟國再度感到放心,但做的事情卻很有限。他們現在只是按照現有的條件應付了事,而不是撥出更多的人力物力用於防務,讓這種保障有更多的實質。

在美國進入總統選舉競選之際,人們在問北約和美國對那些問題的反應是否充足。我想,這將是總統選舉競選中一個辯論話題。

公民教育在美國和歐洲

問:你的一個研究領域是公民教育。你是否認為,美國或其他民主國家在公民教育方面做得不太好,以至於我們現在有很多的人不知道自由並不是可以免費得到?

答:我想,這裡有兩個不同的問題。

在美國,公民教育過去是公立學校的主要教育內容。美國的公立學校最初的宗旨是吸納同化在19世紀末、20世紀初大批湧入的移民。學校的教學設置的宗旨就是讓來自波蘭、愛爾蘭、德國、日本或任何其他國家的人融入美國,讓他們認為自己是美國人,不是德國人或別的國家的人。

但後來由於各種原因,這種教學重點內容被削弱了。美國把大量的時間精力和資金用於提升大學、中學還有小學的教育系統,以提升學生在閱讀、數學和科學方面的成績。這一切都很好。但由此而來的結果就是用於公民教育的時間大大削減了。美國的教育改革實際上使公民教育成為一個次要內容。只是到了現在,你才開始看到有人辯論我們是否應當安排更多的公民教育課程,以便重新啟動公民教育,讓公民明白公民的權利和責任。美國的問題就是這樣。

我想歐洲的問題是不一樣的。歐洲因為現在有了歐洲聯盟,就有了一種知識/認識上的張力。比如說,你是一個捷克共和國的年輕人,你的一半生活是歸布魯塞爾/歐盟管的,另一半是捷克政府管的。那麼,你到底是應當忠於誰呢?你認為你的首都是哪裡呢?是布拉格還是布魯塞爾?

我想,這就是造成國家公民意識和歐盟公民意識之間的張力的一個原因。在蘇格蘭,在西班牙的加泰羅尼亞,在意大利北部一些地方,少數族裔力量的興起也是因為這個原因。你可以感覺到,我們可以不認為屬於一個特定的國家,比如說西班牙、英國或意大利,我們應當在很多事情上有我們自己的小國家,因為現實是,布魯塞爾才是管事的。

因此,在歐洲有公民意識的混亂。你是歐盟的公民,還是你自己的國家的公民?比如說,假如你在法國的一個好學校受到好教育,你在倫敦也一樣容易找到工作,說不定在那裡的工作更好。

這樣,你會怎麼看你的公民身份呢?你有什麼責任?你有什麼權利?你的責任和權利在哪裡?這都是問題。我對此沒有答案。但這確實問題。

問:我的問題是,在你看來,無論是在美國還是在歐洲,是不是因為公民被很多事情分散了精力,所以他們沒有對重要的事情給予注意,比如,沒有註意到自由並不是免費的?

答:歐洲和美國還有一點不同。

從某種意義上說,美國吸收同化移民相對容易,因為美國是一個明確把公民身份與一種理念掛鉤的國家。歐洲就不完全是這樣。例如,做一個德國人,你就得出生在德國,父母是德國人。當然,他們也有憲法,規定公民的權利和責任。但他們的公民身份跟文化的聯繫更多。有了歐盟,這一點就受到了削弱。那裡還有人認為應當對所有的文化開放。即使是在德國文化問題上,也有人希望應當對其他文化,如對非洲文化、中東文化有正確的態度。

這樣,人們就覺得很困惑,弄不清自己到底是屬於哪個具體的政治體。當然,就像你剛才所暗示的那樣,困惑讓人難以有所依附。而只有有了這種依附,人們才能說,我們願意做出最終的犧牲來捍衛我們的自由。

我的意思是,你談論捍衛自由的時候,你實際上是說你願意冒著生命危險,讓你自己或你的孩子上前線來捍衛。但假如有這種困惑,就很不容易做這種事情了。

沒有留言:

張貼留言